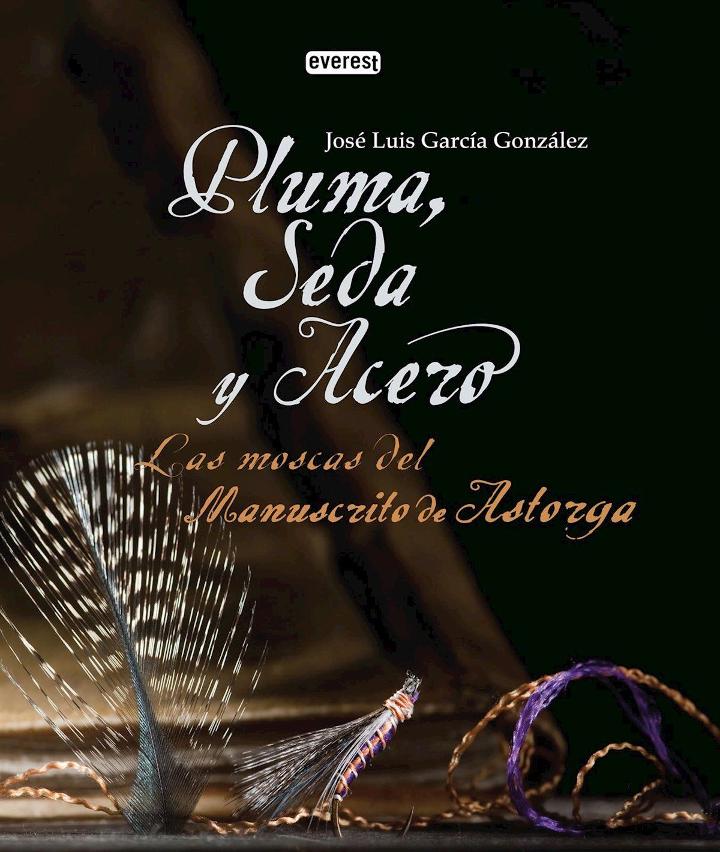

Cercando ispirazione per iniziare a scrivere questo articolo passa per la mia mente l’immagine figurata del cavallo di Troia. Quella diavoleria travestita da offerta ma pregna d’inganno che, come racconta la storia, i Greci lasciarono davanti alla porta di Troia. Quasi che quella storia che Omero raccontò nell’Odissea abbia qualcosa in comune con quello che oggi mi accingo a raccontare. "Nel nome di Dio e di nostra Signora Maria. Questo è un libro che parla di come guarnire e addobbare piume per pescare Trote". Così comincia il Manoscritto di Astorga. Conosciuto dai pescatori, tanto da quelli Spagnoli come del mondo intero, è stato sempre ammirato per la qualità e quantità di informazioni che conteneva, sebbene il suo valore reale sia sempre stato offuscato per vari motivi: il primo, il ritrovamento tardivo del documento. Il secondo, le posteriori apparizioni e sparizioni del medesimo. Il terzo, la difficile interpretazione tanto delle informazioni che contiene il testo, come del metodo per costruire quelle mosche artificiali, che divennero quasi un enigma criptato dentro alle sue pagine, a volte impossibile da risolvere.

La sua storia: correva l’anno 1624 e un chierico della città di Astorga (Leòn), di nome Juan de Bergara, cominciò a redigere un documento nel quale, lui, e successivamente un’altra persona, la cui identità non si conosce, raccolsero una parte delle conoscenze esistenti all’epoca sulla pesca con la mosca e sulle mosche per la pesca, riportando informazioni che già allora dovevano essere familiari per i pescatori della zona di Leòn. Quell’esemplare unico, che aveva la forma di un quaderno di piccolo formato, un opuscolo, con venti pagine scritte di proprio pugno dai due autori, prese in seguito il nome della città che lo vide nascere e che oggi conosciamo come il Manoscritto di Astorga. Venne scoperto intorno agli anni Trenta del secolo passato e non fu subito possibile studiare in profondità il suo sorprendente contenuto, nonostante le prime notizie riportassero della sua enorme importanza. Poco tempo dopo la morte del suo ultimo proprietario, D. Julio de Campo, il documento si perse, a causa di spostamenti, in mezzo ai volumi della sua biblioteca, fino a che fu di nuovo localizzato all’inizio degli anni Sessanta per venir poi acquisito dalla Provincia di Leòn. Fu in questo periodo che le sue pagine furono fotografate e posteriormente trascritte da D. Jesus Pariente Diez. Grazie al suo lavoro e dedizione, conserviamo oggi il contenuto e la forma del Manoscritto di Astorga. E dico questo, perché nell’anno 1964 la Provincia di Leòn lo regalò al Generale Franco durante una visita alla città di Leòn. Da quel momento se ne persero le tracce e oggi risulta scomparso.

Il manoscritto e il suo linguaggio: il Manoscritto di Astorga si compone di una successione di ricette per costruire trentasei mosche da pesca, ordinate, come pare fosse l’usanza tra gli antichi scritti di pesca, secondo lo scorrere dei mesi dell’anno. In questo caso da Gennaio fino a San Juan, al finale del mese di Giugno. Leggendo le sue pagine incontriamo prima una calligrafia, meglio dire due, una di ogni autore, relativamente facili da leggere. Il vero problema si incontra quando proviamo a capire quello che i due autori volevano dire e perché. Perciò il primo passo per avvicinarsi al suo contenuto era capire il linguaggio e la sua forma per usarlo come strumento descrittivo. L’assenza di dettagli sulla maniera di procedere per unire tutti i materiali che descrive per realizzare le mosche, le misure, il modo di formare una montatura, come pescare con queste, ci porterebbe a pensare che queste note potrebbero essere appunti personali di proprietà esclusiva dell’autore, oppure per un piccolo gruppo di intenditori. In questo modo si giustificherebbe l’assenza d’istruzioni che invece altri autori nel tempo inserirono nei loro testi con l’intenzione di attrarre un pubblico. Nel Manoscritto di Astorga mancano le spiegazioni, dovuto al fatto che sicuramente dovevano essere state considerate superflue. Dobbiamo riconoscere che questi montaggi che sono arrivati fino a noi dalla ricompilazione manoscritta del 1624 sono il frutto di una tradizione molto anteriore. Altrimenti non avremmo potuto comprendere la semplice, quanto raffinata tecnica, né la elaborata combinazione di materiali. Juan de Bergara avverte che il suo scritto “va preso e utilizzato con un minimo di conoscenza dei libri da parte di pescatori di una certa esperienza”.

Di quei libri o del loro contenuto non vi è traccia documentata, sebbene senza dubbio questi contenuti ed esperienze si sono conservati nel linguaggio comune e nei racconti della tradizione orale, legati all’arte del montaggio di mosche tradizionali di Leòn. La chiave per il riscatto di questo trattato si deve in gran parte alla sua analisi e recupero. Così, per esempio, a fronte della domanda “su che mosca salgono le trote?”, ancora oggi è frequente ascoltare tra i pescatori di Leòn una risposta che suona come “sul tabacco, rigato in osso, con gallo pardo crudo”. Il resto non serve, perché tutti i pescatori sanno come si fa e quale sarà l’aspetto finale. Questa descrizione stringata, che si traduce in una mosca dal corpo color marrone, di tono simile al tabacco, anellata con un filo di color crema o bianco sporco e con avvolta una piuma di Coq de Leòn Pardo' con macchie grosse, scure o nere, sopra uno sfondo bianco, contiene in essenza la stessa tecnica descritta e usata 400 anni prima.

Vediamo come descrisse Juan de Bergara una di quelle mosche, battezzandola, se qualcuno non lo avesse fatto prima, come (rossiccio grezzo da metà Marzo ad Aprile), “bermejo crudo de mediado Março y Abril: lleva un negrisco açerado claro luego una de pardo de obra muy menuda que no sea dorada encima desta, una de picapez, luego otro negrisco como el primero. Por capa dos bueltas de bermejo de gallo de muladar ençendido. Cuerpo de seda abinagrada a manera de acavellado escuro, papo y cocote seda leonada muerta. Vinco acul y blanco delgado y poca rropa en el ala tanbien se puede echar el cuerpo de çedaço y es muy bueno. La Caveça encarnada puede".

Che, interpretato, suonerebbe così. “Monta una piuma di gallo di di Coq de Leòn Indio

del color dell’acciaio chiaro. Poi una di Coq de Leòn Pardo con piccolissime macchie, che non è dorata. Sopra quest'ultimo, una piuma di Martin pescatore a macchie molto piccole, che non sia dorata. Sopra a quest’ultima, una piuma di Martin Pescatore (Alcedo Atthis). Poi un’altra piuma di Leòn come la prima descritta. In testa due giri di gallo comune color rossiccio intenso. di seta color aceto, simile al colore dei capelli castano scuro. La parte superiore e inferiore del torace di seta del colore del pelo sbiadito di un leone. Anellatura di colore azzurro e bianco, con due fili fini ritorti. Non si usi una quantità eccessiva di piume per imitare le ali. Il corpo può essere fatto anche di fibre di canapa avvolte e la mosca continua a essere efficace. La testa può essere del color della carne”. Dopo aver letto queste righe viene immediatamente da chiedersi: come può qualcuno unire in un centimetro di amo cinque fili distinti a formare un corpo di una mosca e fino a cinque piume diverse per imitare le sue ali? Però prima di tentare una risposta dobbiamo avvicinarci agli adobos y aderecos, gli ingredienti e le miscele che usarono i pescatori di quel tempo per costruire le loro mosche.

I materiali: i fili e le piume. In totale, nel Manoscritto di Astorga vengono citati trentanove colori e tipi diversi di fili, principalmente di seta, ma anche di lino e canapa. Fili e colori che danno forma ai corpi delle mosche e che compongono le anellature sopra gli stessi, disegni che la natura aggiunse al torace e all’addome degli insetti reali, oltre a dare il colore preciso alla testa di ogni imitazione. Per poter interpretare le descrizioni che il Manoscritto di Astorga da dei colori, è necessario comprendere che Juan de Bergara e il secondo autore utilizzano nomi pre-scientifici, nella misura in cui gli oggetti, in questo caso fili o piume, si descrivono con la loro somiglianza a modelli naturali, come ad esempio: leonado (del colore del pelo del leone), avinagrado (del colore dell’aceto), acerado (del colore del’acciaio), ahumado (del colore del fumo).

Ogni mosca ha il suo proprio nome, che prova a descriverla senza menzionare l’autore, la provenienza o altre caratteristiche estranee. Preferisce mostrare attraverso il nome alcune peculiarità legate alla sua forma, al suo colore, alle piume, oppure a qualche comportamento dell’insetto imitato. Cosicché nell’elenco dei nomi appaiono: Negriscos (con le ali formate da piume del gallo de Leòn della varietà Indio, o negrisco come le chiama nel Manoscritto), Salticas (che saltano), Longaretas (dal corpo allungato), Encubiertas (con le ali che coprono il corpo). Oggi, a prescindere dalla fotografia e utilizzando unicamente il linguaggio, sarebbe difficile mettere insieme delle descrizioni più semplici, naturali e pedagogiche che quelle contenute nel Manoscritto di Astorga.

Tornando ai fili, senza dubbio il protagonista era la seta. Mentre fu impiegata pochissimo nelle dodici mosche descritte nel Treatyse (1496), attribuito alla Dama Juliana Berners, appare senza dubbio ampiamente usata anche nei primi trattati austriaci di pesca dell’epoca. Anche in Italia la seta fu senza dubbio il materiale per eccellenza. Oltre alla referenza scritta delle cinque mosche di Eugenio Raimondi nel 1632, che meriterebbero senza dubbio un’analisi più approfondita, le mosche valsesiane tradizionali sono testimoni eloquenti dell’uso della seta. Insieme alla seta, nel Manoscritto di Astorga si utilizzano fili di canapa o lino, citati con le stesse finalità in scritti europei posteriori.

Se per i corpi la tavolozza di colori è notevole, per quanto riguarda le piume è spettacolare. Nel Manoscritto di Astorga appare la prima notizia riguardo alla piuma del gallo di Leon e del suo destino, le mosche artificiali. Possiamo considerare le sue descrizioni come il primo catalogo che mostra i dettagli e le differenze di una selezione di sessantasei varietà differenti di piume Coq de Leòn Pardo e di Coq de Leòn Indio. Ognuno scrive la propria storia con l’inchiostro che ha a portata di mano e in tema di pesca a mosca accade lo stesso con le piume. Senza dubbio l’esistenza delle mosche del Manoscritto di Astorga è inesorabilmente legata alla fortuna di disporre delle piume di questi uccelli. Le piume del gallo di Leon che descrive il Manoscritto di Astorga mantengono anche ora nomi simili e sono disponibili ancora oggi. In quanto alle peculiarità di queste piume e tralasciando la loro idoneità a imitare la brillantezza e la marcatura delle ali di qualunque insetto, c’è da dire che posseggono il valore aggiunto di una struttura uniforme e liscia di ogni fibra che compone la piuma, che fa si che queste conservino le loro qualità sia asciutte che bagnate. Oltre a mantenere il volume e la forma desiderata grazie alla loro flessibilità.

A volte la poca conoscenza delle proprietà di queste mosche fuori dalla Spagna è stata legata alla scarsa divulgazione che nei decenni passati ebbero le mosche classiche di Leòn, il loro procedimento costruttivo e il modo di utilizzo in pesca. Però non dobbiamo dimenticare che ancora oggi possiamo disporre di un materiale naturale che discende dal primo uccello storicamente selezionato per costruire mosche da pesca e che è sopravvissuto a tutte le innovazioni che costantemente spuntarono nel mondo del montaggio di mosche. Nel Manoscritto di Astorga si utilizzano occasionalmente piume di altri volatili, come Otarda (Tetrax tetrax), Quaglia (Coturnix coturnix), Beccaccia (Scolopax rusticola), Martin Pescatore (Alcedo atthis), Chiurlo (Numenius arquata), Beccaccino (Gallinago gallinago), Cuculo (Cuculus canorus) o Usignolo (Luscinia megarhynchos). Queste piume venivano sempre mescolate o accompagnate da piume del gallo di Leòn, integrandole con criterio per ottenere la tonalità, la consistenza e il disegno necessario in ogni modello.

La scoperta: Le mosche del manoscritto di Astorga. Arrivò il momento di dare una risposta alla grande domanda: “come erano e come si montavano le trentasei mosche che descrive il Manoscritto di Astorga nell’anno 1624?” Dalle prime letture del documento le soluzioni ipotizzate sono state parziali e incomplete, non potendo arrivare a capo di poche e insoddisfacenti imitazioni usando uno stesso metodo. Senza dubbio l’inaspettata sofisticazione di quelle mosche fu la causa per cui si tardò così tanto a interpretarle, anche se nel frattempo e nonostante tutto questo trattato si trasformò in una referenza. Per risolvere l’enigma si doveva decifrare ognuno degli indovinelli che contenevano le trentasei descrizioni. La soluzione valida sarebbe arrivata solo quando fosse stato possibile ricostruire tutte le mosche, collocando uno dopo l’altro tutti i materiali e, cosa ancor più importante, usando una tecnica simile in tutte le mosche. Non era una sfida facile e per vincerla si dovevano considerare altre due premesse: la prima, collocarsi quando tutto ebbe inizio. Smettere di essere un pescatore con la mosca del XXI secolo e pensare come lo avrebbe fatto un pescatore del XVII secolo. La seconda, seguire alla lettera le indicazioni del testo. Non farlo così avrebbe significato perder tempo a discutere un’ipotesi dopo l’altra.

È impossibile sintetizzare in poche righe tutta la filosofia del Manoscritto di Astorga, che ha continuato ad arricchirsi fino ai nostri giorni, però si può dare una definizione generale delle peculiarità dei suoi montaggi. Per realizzare i corpi delle mosche si prescinde dall’impiego di filo di montaggio. Di uso comune oggi e con una notevole proiezione storica, il filo di montaggio è il primo che si fissa e l’ultimo che si taglia, servendo al fissaggio degli altri fili, piume, peli e altri materiali. Nella tradizione di Leòn ognuno dei fili si fissa all’amo individualmente, avvolgendosi poi sopra se stesso. Il passo successivo sarà il tessere i colori, la struttura, le forme, i disegni e le trasparenze del corpo di ogni imitazione. Fino a quel momento, sebbene fosse un processo laborioso, nulla sembrava impossibile. Arrivato il momento di montare le ali della mosca iniziava però a nascere il vero problema. L’unico metodo conosciuto di fissare una piuma su una mosca tradizionale di Leòn, utilizzata anche ai nostri giorni, era scritta nel Manoscritto di Luis Pena dell’anno 1825. Questo documento, redatto come continuazione del Manoscritto di Astorga e che fece la sua stessa fine, è organizzato in maniera simile. Descrive quarantuno modelli di mosca artificiale, alcuni basati su quelli del 1624.

Il Manoscritto di Luis Pena merita un capitolo a parte. Si tratta di uno dei grandi e poco conosciuti contributi della scuola spagnola alla pesca a mosca. In considerazione dei suoi modelli, risulta evidente il lavoro di generazioni successive al Manoscritto di Astorga per continuare la tradizione che si definì inizialmente. La tecnica che usa per collocare le piume e che si tramandò da pescatore a pescatore fino a oggi, si riassume nel formare un mazzetto di fibre staccate dal calamo, raggruppandole posteriormente e legandole sopra la testa dell’imitazione, collocandole come si trattasse di un ventaglio, per simulare l’ala di un insetto. Utilizzando questo procedimento si possono mischiare su uno stesso piano fibre di differenti piume. Il tutto assomiglia molto alla procedura di mescolare i colori sulla tavolozza prima di usare il pennello sulla tela. Questa tecnica non permetteva di rispettare le istruzioni che dava il Manoscritto di Astorga. Nel testo si evidenziano due modi simili per montare le piume ma che offrono due risultati differenti. D’altro lato, uno stesso modello richiedeva il montaggio di diverse varietà di piuma di Coq de Leòn Pardo e di Coq de Leòn Indio e si indicava che nel risultato finale dovevano essere messi in evidenza i dettagli di ciascuna piuma. Mescolando le fibre delle piume in proporzioni simili questo non era possibile. Per complicare ancor più la questione, in alcuni casi indicava che altre piume fossero collocate sopra o in mezzo, e altre avvolte attorno all’amo. L’unica soluzione era provare ad applicare la logica e l’ingegno.

In sintesi, quando la ricetta indica una piuma, si deve montare una piuma completa direttamente sopra la mosca, e così successivamente per tutte le piume uguali o differenti elenchi l’autore per ogni montaggio. A volte una sopra all’altra e in certe occasioni una a lato dell’altra. Nel caso di avvolgimenti di piuma, dovremo avvolgere la stessa sopra all’amo il numero di volte che indica l’autore. Tornando alle similitudini con la pittura, nelle piume del Manoscritto di Astorga la miscela di colori non si realizza prima sopra la tavolozza, ma direttamente sopra la tela, sovrapponendo pennellate di colori differenti. Quello che realmente si nascondeva in quell’enigma era un processo evolutivo, in questo caso verso la semplificazione. Le circostanze che si verificarono nel corso della storia, come una scarsità di uccelli, o l’incremento del numero di pescatori a mosca e, quindi, della richiesta di una data piuma, o altri motivi strettamente economici che coinvolgevano gli artigiani e i pescatori nella costruzione delle loro mosche, fecero si che si smettesse di usare piume intere e si iniziasse a semplificare il montaggio con segmenti di fibre delle stesse.

Il suo valore: la soluzione all’enigma delle mosche del Manoscritto di Astorga può sembrare ora evidente, ma la sua ricerca è stata per decenni la sfida di innumerevoli pescatori in tutto il mondo. Nel mio caso ha significato sedici anni di un lavoro i cui risultati hanno trasformato fatica e delusioni in un privilegio. Oltre al piacere di contemplare il grado di evoluzione e ricercatezza che le mosche artificiali raggiunsero al principio del secolo XVII, è evidente che dentro al Manoscritto di Astorga si trova la prima scuola di montaggio di mosche realistiche della storia.

La sua filosofia: impiegare tutte le conoscenze e gli strumenti a disposizione per copiare la natura. Vedendo i risultati non sembra esagerato parlare di entomologia, sebbene manchino centotrentaquattro anni prima che Carl Von Linnè strutturi la classificazione dei regni Animalia, Plantae y Mineralia, basandosi sulle similitudini e differenze dei loro caratteri anatomici e morfologici. Nel Manoscritto di Astorga appaiono referenze a differenti parti del corpo di un insetto, come “colica, papico, binco, costeras" (addome, torace, segmentazione, bande longitudinali ventrali e dorsali). Inoltre si differenziano il maschio e la femmina di alcune specie e ancora si citano dati sul periodo dell’anno o l’ora del giorno durante la quale schiudono determinati insetti. Quello che aveva lasciato scritto Fernando Basurto nei Dialoghi del 1539, “per avere successo nei fiumi dove vivono le trote, basta mettersi vicino all’acqua, osservare il colore della mosca che volando segue la corrente e copiarla, sarà sufficiente questo per catturare tutte le trote del fiume”, il Manoscritto di Astorga, ottantacinque anni dopo, lo completò alla perfezione.

Gli strumenti: l’ingegno e l’osservazione. I materiali: piume, seta e acciaio. Con le mosche in mano quello che manca è solo l’approccio alla tecnica impiegata allora per pescare con quelle stesse mosche, per fortuna non ancora estinta, la pesca con l’asta o stecca. L’antica canna in nocciolo, nuda, senza anelli o mulinello, di uso comune in molte zone d’Europa. Pescando con quella canna potremmo riscoprire che, tanto i montaggi del Manoscritto di Astorga, come tanti altri che sono parte di quella storia lontana, non sono ne mosche secche e nemmeno mosche sommerse, ma piuttosto le mosche più polivalenti che quei pescatori potessero creare, oltre a essere sicuramente le uniche che avevano a disposizione. Per tanto, nel caso del Manoscritto di Astorga, la sua importanza si radica nel suo contenuto e non nel discutere se nel secolo XVII i pescatori optassero più per la pesca con mosca secca o con mosca sommersa. Pescavano semplicemente a mosca e i loro modelli, oltre all’innegabile bellezza, non mancavano certo di efficacia, sia per lo studio che c’era dietro al loro montaggio che per le mani esperte che sopra o dentro alle acque dei nostri fiumi davano loro vita propria.

In conclusione: in quanto all’importanza del considerare la nostra storia e quella delle nostre mosche da pesca, devo ammettere che come costruttore di mosche da anni mi sono reso conto che il passo che precede la libera creazione passava irrimediabilmente attraverso la conoscenza. Quella dei montaggi attuali come di quelli che furono e che rappresentano l’unica unità di misura per valutare il nostro vero grado di evoluzione, evitando di portarci fuori strada nella ricerca di irraggiungibili chimere che, molto spesso, non sono altro che qualcosa di già inventato centinaia di anni prima. Per questo motivo, nel momento di affrontare il montaggio di una mosca artificiale, ho sempre anteposto la sua comprensione alla sua realizzazione. E’ perciò fonte di grande soddisfazione sapere che il Manoscritto di Astorga pose già quattrocento anni fa le basi della scuola spagnola di montaggio e che i suoi fondamenti continuano oggi a essere perfettamente attuali e in costante evoluzione.

Se a ciò aggiungiamo che queste considerazioni storiche sono condivise da molte persone in ogni parte del mondo, la soddisfazione è ancora maggiore. Senza andare troppo lontano, pochi anni fa la pesca alla valsesiana e la pesca alla leonesa si sono ufficialmente gemellate. Il lavoro realizzato fino a ora nello studio e nell’approfondimento di entrambe le tecniche, evidenzia la possibilità che le stesse siano già state legate in qualche modo in un dato momento storico. Ognuna con una sua propria identità e con unicità intatte, hanno però in comune molte somiglianze, tra le quali fortunatamente non rientrano le mosche impiegate. E dico fortunatamente perché questo conferma che la creatività e il senso pratico abitano sempre in ogni pescatore, da qualunque parte provenga. Al momento la collaborazione si concentra sul recupero e la difesa di due delle forme di pesca con la mosca più antiche che si conoscano e, cosa ancora più importante, che si sono conservate e che ancora oggi si continuano a praticare. Non dimenticherò mai le parole del mio caro amico Arturo Pugno, quando vedendo per la prima volta le mosche del Manoscritto di Astorga esclamò con ammirazione: “Quanta arte solo per prendere un pesce”

Si ringrazia Roberto Messori per il permesso di riprodurre questo articolo apparso sulla rivista Fly Line n. 1 2016.